Gedankensplitter

Hier sollen Meinungen, Fragen, Bemerkungen – kurz gesagt – was mit dem Thema Russenkinder zusammenhängt, veröffentlicht werden.

Zu senden an

Bitte auf Etikette achten, kurz fassen. Dann sollte der Text auch veröffentlicht werden.

Friedrich Nietzsche und die „Moral der Gelehrten“

„Häufige Umzüge und Bezugspersonenwechsel“

Die Öffnung der russischen Archive für die Suche nach dem Vater

Friedrich Nietzsche und die „Moral der Gelehrten“

In „Menschliches, Allzumenschliches“ des großen Denkers kann man folgendes lesen:

„M o r a l d e r G e l e h r t e n - Ein regelmäßiger und schneller Fortschritt der Wissenschaften ist nur möglich, wenn der Einzelne n i c h t zu m i s s t r a u i s c h sein muss, um jede Rechnung oder Behauptung Anderer nachzuprüfen, auf Gebieten, die ihm ferner liegen: dazu aber ist Bedingung, dass Jeder auf seinem Felde Mitbewerber hat, die ä u s s e r s t m i s s t r a u i s c h sind und ihm scharf auf die Finger sehen. Aus diesem Nebeneinander von „nicht zu misstrauisch“ und „äusserst misstrauisch“ entsteht die Rechtschaffenheit in der Gelehrten-Republik“.“

Gendermäßig ist der Mann völlig deshavouiert, sein „Zarathustra“ mit dem „Weib und der Peitsche“ sagt ja genügend aus. Auch wenn es eine offensichtliche Verdrehung der Tatsachen ist, wird es ihm in den Mund gelegt. Genderinnen brauchen keine näheren Informationen, das Zitat spricht für sich. Dazu dieser Text: Es müßte „die Einzelne“ heißen, ebenso „ihr scharf auf die Finger gesehen werden“, natürlich die „Gelehrtinnen-Republik“.

Prof. Dr. Beate A. Schücking, die Rektorin der Leipziger Universität, antwortete (hier vollständig) auf meine Mail vom 21. 8. 2015, in der ich auf einige fragwürdige Umstände in Hinblick auf die hier schon erwähnte Studie zu Besatzungskindern hingewiesen hatte:

„Frau Dr. Glaesmer (die Studienleiterin) versicherte mir, dass die Studie wissenschaftlich absolut korrekt durchgeführt worden ist und mittlerweile darüber auch einige Publikationen, u. a. in einem international anerkannten Peer-Review-Journal, entstanden sind.“

Man fragt also die Studienverantwortliche und bekommt diese Antwort. Was wäre sonst zu erwarten gewesen. Außerdem gendermäßig auf der Höhe der Zeit.

Im März 2015 fand das zweite Russenkindertreffen in Leipzig statt. Es war das letzte, zu dem ich eine Einladung erhielt. Am darauffolgenden Tag, es war ein Sonntag, fuhr ich mit meiner Partnerin nach Röcken. Es ist ca. 25 km von Leipzig entfernt. Anfangs die einzigen Besucher kam später ein junger Mann hinzu, der seine eigenen Wege in der Kirche und auf dem Friedhof ging.

Als wir weiter nach Weißenfels fahren wollten, stand er an der Bushaltestelle. Wir fragten ihn, ob wir ihn mitnehmen können. Er stieg ein und im Gespräch ergab sich, dass er, ein Chinese, in Paris Wirtschaft studiere und er jetzt eine Deutschlandtour machte. Er wollte unbedingt dieses Röcken sehen. Das ist ein kleines Dorf, weitab von Städten, aber es beherbergt eine Besonderheit – das Grab von Friedrich Nietzsche. Deshalb ist es sogar in China bekannt. Und so fragte ich mich, warum ausgerechnet ein junger Chinese neben uns der einzige Besucher dieser Stätte an diesem Tage war.

Die Ratschläge des alten Herren werden heute wohl nur noch in China bedacht, wie am Beispiel beschrieben. Und so muß „die Rechtschaffenheit in der hiesigen Gelehrtinnen-Republik“ weiter warten.

„Häufige Umzüge und Bezugspersonenwechsel“

Noch eine Bemerkung zu der Studie „Vaterlos und ausgegrenzt? Eine Langzeitperspektive auf die deutschen Besatzungskinder des II. Weltkrieges“ von Glaesmer und Kaiser, Universität Leipzig von 2015

Darin wird für den betroffenen Personenkreis „Häufige Umzüge und Bezugspersonenwechsel“ konstatiert. 84 % (123) der Studienteilnehmer sind zwischen 1945 und 1955 geboren.

Wie war das damals eigentlich?

Die großen Städte in Deutschland waren zerstört, ebenso kriegswichtige Betriebe und vieles andere.

Ich wurde in Dippoldiswalde geboren, 20 Kilometer von Dresden entfernt. Ich kann mich daran erinnern, wenn wir nach Dresden fuhren, sah man vom Elbhang eine einzige Trümmerwüste, aus der wenige höhere Gebäude herausragten. Die Menschen lebten zusammengepfercht. Es waren ja nicht nur die Ausgebombten, sondern es kamen die vielen Umsiedler aus dem Sudetenland und Schlesiens hinzu. Auch bei uns in unserem kleinen Haus war eine ausgebombte Familie aus Dresden untergebracht. Wir lebten in drei Zimmern zu zwölft. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen.

Es wurde sofort begonnen, Häuser wieder aufzubauen, Wohnungen zu schaffen, Neubauten und ganze Viertel wurden errichtet.

Was passiert dann? Die Wohnungssituation begann sich zu entspannen. Die Leute zogen in größere Wohnungen um.

Und was die Kinder anbelangt, so lebten sie dort, wo die Familien bessere Bedingungen für sie sahen. Das konnten wie bei mir die Großeltern sein, ebenso Tanten und Onkels, auch entferntere Verwandte. Als meine Mutter und mein Stiefvater heirateten und eine Wohnung bekamen, nahmen sie mich selbstverständlich zu sich.

Das wird doch im Westen nicht viel anders gewesen sein.

Die DDR hatte ein, man würde es heute als regionales Entwicklungsprogramm bezeichnen, aufgelegt. Große Betriebe wurden in ländliche Gebiete gebaut, um diese zu entwickeln. „Schwarze Pumpe“ in der Lausitz, Erdölverarbeitung in Schwedt um zwei zu nennen. Dazu mußten Menschen gewonnen werden, die bereit waren, dorthin zu ziehen und zu leben.

Umzug und Bezugspersonenwechsel war demzufolge eher das Normale zu dieser Zeit.

Ohne Darstellung der Zusammenhänge ist diese Aussage sinn- und wertlos. Das wird es sicher bei Besatzungskindern ebenfalls gegeben haben, aber ein besonderer Umstand war es nicht.

Es kommt noch mehr dazu. Ich ging in fünf Schulen während meines 12-jährigen Schülerdaseins.

Eingeschult in die 22. Grundschule in Berlin-Lichtenberg. In der 4. oder 5. Klasse zeigte meine Mutter mir einen Artikel mit Fotos in der „Neuen Berliner Illustrierten“, einer wöchentlich erscheinenden Zeitschrift damals. Es wurde über die Kadettenschule in Naumburg an der Saale berichtet. Der Sohn einer Kollegin meiner Mutter war schon dort. Wir trafen ihn und er erzählte über die Schule. Alles Jungs, selbstständig ohne Eltern, Abenteuer, Uniform, viel Sport und Exkursionen etc. Ich war begeistert und bewarb mich. Nach umfangreichen Prüfungen in den Schulfächern, im Sport und Gesundheit wurde ich angenommen. Es könnte darüber spekuliert werden, ob die Aufnahme in diese Schule mit meinem Vater in Zusammenhang steht. Aber es ist eine Spekulation. Gewußt hatten es die Verantwortlichen auf jeden Fall. Jedenfalls hat es mir nicht geschadet.

Schulbesuch von 1958 bis 1960, da wurde die Schule geschlossen. Meine zweite Schule. Wir waren am Ende der 7. Klasse. Die Schule gab uns eine Empfehlung für den Besuch der EOS – Erweiterte Oberschule, heute Gymnasium – mit. Die normale Grundschule ging bis zur 8. Klasse. Die habe ich in der „Wilhelm-Pieck-Schule“ in Berlin-Pankow absolviert. Meine dritte Schule. Ab der neunten Klasse ging man entweder auf eine 10-klassige Oberschule oder auf die EOS. 9. Klasse auf der EOS „Franz Mehring“ in Berlin Lichtenberg. Meine vierte Schule. Dann ergaben sich Entwicklungsprobleme. Meine Mutter und mein Stiefvater, an den ich mich nur mit gutem Gefühl erinnere, hatten mich am Ende der 5. Klasse gewissermaßen in ein Internat gegeben. Und als ich nun zurück kam, hatten sie nicht richtig verstanden, dass ich einen großen Sprung in der Entwicklung gemacht hatte und sie behandelten mich teilweise wie den kleinen Jungen, den sie damals abgegeben hatten. Das führte zu Spannungen und so wurde entschieden, dass ich wieder zu den Großeltern nach Dippoldiswalde ziehe. Fünfte Schule EOS „Glückauf“ in Altenberg/Erzgebirge 10. bis 12. Klasse mit Abitur. Danach wieder nach Berlin.

Ich bin also häufig umgezogen, habe Bezugspersonenwechsel gehabt, worauf diese Studie Wert legt es festzustellen.

Nur eins stimmt nicht, es gibt keinen Zusammenhang mit meinem Russenkinderdasein. Absolut keinen.

Wir haben vielfältige Kontakte, werden auf unser Thema angesprochen, werden gefragt und geben natürlich Antworten.

Wenn die Sprache auf unsere Väter kommt, gesagt wird Russen, gemeint sind Armeeangehörige aus den Völkern der ehemaligen Sowjetunion, gibt es manchmal Untertöne. Irgendwie hat es sich in Deutschland noch nicht richtig herumgesprochen, dass diese Völker aus Menschen bestehen wie überall auf der Welt. Sie werden geboren, verleben ihre Kindheit im Kreise der Familie, wobei es bei den östlichen Völkern einen größeren Aufwand darum gibt, gehen zur Schule, lernen, studieren, heiraten, bekommen selbst Kinder, gehen zur Arbeit, haben Glück, Freude und Leid, also leben wie alle anderen Menschen auf der Welt.

Es schwingt in manchen Fällen, besonders bei Älteren, immer etwas mit. Ausgesprochen wird es nicht, aber man kann den Eindruck bekommen, irgendetwas stimmt mit diesen Russen nicht. Über keine anderen Völker wird so gesprochen.

Nun wissen wir ja, dass die Leiden, die Russenkindern angetan wurden, von Deutschen verursacht wurden. Unsere Väter waren nicht da, konnten ihre Kinder nicht davor bewahren, wurden versetzt, verschwanden. Übrig blieben unsere Mütter, die uns großgezogen haben, teilweise in psychischer Not, unter den schwierigen Bedingungen der Nachkriegszeit.

Und diese Leiden hatten mit dem Fortleben der alten Naziideologie zu tun. Da wirken noch weitere Faktoren mit, die antisowjetische Propaganda, fehlendes Interesse an den östlichen Völkern. Konrad Adenauer sagte es kurz und knapp, dass Sibirien für ihn östlich des Rheins beginne.

Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann hatte etwas anderes im Sinne, als er am 23. Januar 1958 im Bundestag zu solchen Vorstellungen erklärte: “Es geht um die Erkenntnis, dass Christus nicht gegen Karl Marx gestorben ist, sondern für uns alle.“

Und weil gerade Ostern vorbei ist, noch etwas dazu. „Du sollst Vater und Mutter achten und ehren!“ Da wird nicht gesagt, aber bitte keine Russen oder sonstige aus dem ehemaligen Machtbereich Josef Stalins. Es steht schlicht und einfach „Vater und Mutter“. Dieses christliche Gebot steht den Russenkindern ebenfalls zu und wir tun gut daran, es uns ab und zu ins Gedächtnis zu rufen.

Und vergessen wir nicht, unsere Väter haben einen großen Anteil daran, dass das aggressive, rassistische System, welches die Welt in einen furchtbaren Krieg gestürzt hatte, besiegt wurde und untergegangen ist.

Und schließlich noch, wenn wir mit einem mitleidigen Blick angesehen und mit einem mitleidigem Unterton angesprochen werden, empfinden die Bewußteren von uns das so, als würden wir nicht für voll genommen werden.

Und ebenso, wie die späteren Generationen in Deutschland nicht für die Verbrechen der Nazis verantwortlich sind, möchten wir auch nicht als kleine Stalins angesehen werden. Wobei der schon weiter in seinem Denken war, er unterschied schon: „Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt.“

Wir verstehen, im Umgang mit anderen, fremden Nationen und Völkern kann es Unsicherheiten und Unwissen geben, es hilft nicht.

Uns selbst steht gut zu Gesicht, wenn wir die Völker unserer Väter kennenlernen. Sie gehören zu unserer Herkunft.

Und allen sei es gesagt, wir sind Menschen wie alle anderen auch.

Anatoly Rothe

6. April 2016

Bildungssprachlich sagt der Duden: ungeschriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun respektive anzusprechen.

Im Zusammenhang mit Besatzungskindern, selbstverständlich eingeschlossen Russenkindern, um die geht es hier, wurde in letzter Zeit darüber geschrieben, dass das Thema bisher ein Tabu gewesen sei.

Die Frage dazu – für wen?

Für die bundesrepublikanische Gesellschaft? Offiziell nicht. Grundgesetz Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit …

Die Tabuisierung von Russenkindern wäre ein Verstoß gegen das Grundgesetz.

Nun sind solche Texte geduldig, das Leben geht manchmal andere Wege. Je länger wir lebten, desto weniger Einfluß hatte unser besonderer Umstand, bei den Einen mehr, bei den Anderen weniger. Nach Schule, Lehre, Studium, Arbeitsbeginn, Familiengründung trat er mehr und mehr in den Hintergrund. Wir lebten damit, beschäftigten uns immer weniger damit. Wer Selbstbewußtsein hatte, ließ sich sowieso nicht davon beeindrucken. Manche entwickelten Stolz darauf.

Für die Wissenschaften, die nun langsam beginnen, sich damit zu beschäftigen, wie man in diesem Jahr lesen konnte, kann es ebenfalls nicht zutreffen. Die Wissenschaft ist frei – wurde mir mehrfach in anderem Zusammenhang versichert. Da dürfte es keine Tabus in diesem Zusammenhang geben.

Bleiben die Betroffenen. Offensichtlich nur für einen Teil der Russenkinder selbst, für die, die in den letzten Jahren damit begonnen haben, sich mit ihrem Thema auseinanderzusetzen. Sie lebten in ihrem Vorstellungskreis, hatten die Folgen der Naziideologie zu tragen gehabt, konnten sich nicht daraus lösen. Ihre Umgebung, also ihre Familien, Verwandten, Bekannten, Freunde, Kollegen halfen ihnen nicht, sich daraus zu befreien.

Im Westen wurden seit der zweiten Hälfte der 60-er Jahre viele Tabus gebrochen. Lebensformen, Erziehung, Sexualität, gesellschaftliche Konventionen – alles wurde sinnbildlich über den Haufen geworfen. Was gab es da noch für Tabus?

In unseren „Einzelnen Schicksalen“ gibt es ein Beispiel dafür, dass auch die Vorurteile gegenüber den Russenkindern gefallen waren. Unser Beispiel setzte sich schon in der damaligen Studentenbewegung Ende der 60-er Jahre mit seiner Herkunft auseinander. Restriktionen? Tabus? Keine. Dafür beginnt die Suche nach dem Vater.

Weshalb also soll es bis vor einigen Jahren ein Tabu gewesen sein? Das müßte in den 80-er bis 90-er Jahren aus der alten Naziideologie wieder auferstanden sein.

Im Osten waren Russenkinder ein „Nicht“-Thema. Fast jeder wußte, dass wir leben. Es wurde fast nicht darüber geredet, Behinderungen oder Diskriminierungen gab es nicht. Über Ausnahmen, die hatten andere Gründe als die Herkunft der Beteiligten, wurde an anderer Stelle geschrieben.

Ich selbst ging schon zu DDR-Zeiten zweimal zur sowjetischen Botschaft. Auskünfte bekam ich nicht, aber eine Maßregelung oder Benachteiligung erwuchs daraus ebenfalls nicht. Ich hatte selbstverständlich keine Angst dabei.

Manchmal begegnete ich anderen Russenkindern. Zu identifizieren waren wir ja teilweise an unseren Vornamen. Und als ich in einer Firma einmal einem neu eingestellten Kollegen mit dem schönen Namen Anatoli begegnete, sahen unsere Kollegen neugierig und wohlwollend dabei zu. Tabubruch? Darauf folgende Restriktionen? Nichts.

Nach dem Fall der Mauer ergaben sich keinerlei neue Gründe, die unser Leben hätten beeinträchtigen müssen. Wir waren um die Mitte 40.

Zu dieser Zeit begannen Russenkinder sich auf den Weg zu machen, ihre Väter zu suchen. Und als ich es 1996 unternahm, gab es nur gute Wünsche. Und nicht nur von meinen Nächsten, sondern allen, mit denen ich darüber sprach.

Natürlich gibt es die, welche bis heute unter ihrem Russenkinderdasein, also der Diskriminierung, Herabsetzung, Benachteiligung durch die eigene Familie, die Nachbarn, die Kollegen, Fremde litten und teilweise weiter leiden. Die hatten und haben nicht die Kraft aufgebracht, sich davon zu befreien.

Ebenso gibt es die, welche schon lange damit abgeschlossen haben und sich nicht weiter darum kümmern. Das Leben ist darüber hinweggegangen.

Anfangs der 90-er Jahre traf ich in einer Berliner Firma auf den Sohn eines amerikanischen Sergeanten, David war sein Name. Seine Mutter war Lehrerin im Westteil der Stadt. Ein Tabu?

Nein – im Gegenteil, es gab ein allgemeines und großes Hallo. Wir verabredeten eine gemeinsame Feier – wir holten auf unsere Art das Treffen der amerikanischen mit der Roten Armee in Torgau zum Kriegsende nach. Der symbolische Wert lag für uns in zwei Aspekten. Einmal in diesem Spaß an sich, zum anderen, dass er durch den Fall der Mauer möglich wurde, eine Art Verbrüderung. Die Kinder amerikanischer und sowjetischer Soldaten treffen sich und werden Freunde.

Heute melden sich bei uns Russenkinder, die ihre Väter schon lange gefunden haben, teilweise mit ihnen leben. Sie wünschen uns alles Gute und Erfolg bei unserer Arbeit.

Anatoly Rothe

27. September 2015

Die Öffnung der russischen Archive für die Suche nach dem Vater

Nähert man sich einem bestimmten Thema, sucht man erst einmal zusammen, was man so darüber weiß. Ist das wenig, stellt man Überlegungen an, wie es sein könnte und vergleicht es mit Ähnlichem. Darauf baut man sein Thema auf.

Stellt sich nun im Laufe der Zeit heraus, dass einige dieser ursprünglichen Annahmen sich nicht halten lassen, also neue Tatsachen auftauchen, berichtigt man seine Annahmen. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Hier nun geht es um die Öffnung der russischen Militärarchive.

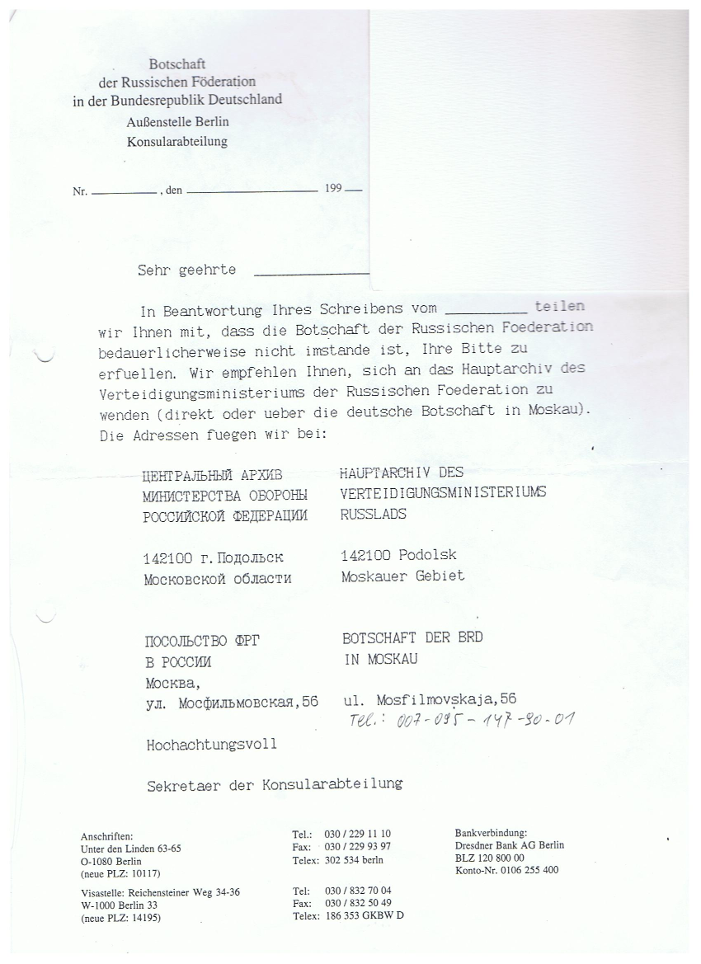

Im ersten Kapitel der „Einzelnen Schicksale“ - „Amanbol- Kasachstan“ beschreibe ich, wie ich 1996 ins russische Konsulat in Berlin ging, nach dem Weg fragte, wie man den Vater finden kann und mit zwei Zetteln mit Adressen wieder herauskam. Einer der beiden ist hier abgebildet.

Er ist ohne Datum, aber nicht ohne Information zu seiner Erstellung. Und zwar ist unten links die noch 4-stellige PLZ als gültig markiert, die neue 5-stellige noch in Klammern und als „neu“ gekennzeichnet. Die neuen 5-stelligen PLZ wurden am 1. 7. 1993 in Deutschland verbindlich eingeführt. Demzufolge ist das Schreiben vor diesem Datum ausgefertigt.

Inhaltlich ist die Aussage eindeutig. Man solle sich an das Hauptarchiv des Verteidigungsministeriums Russlands in Podolsk oder an die deutsche Botschaft in Moskau wenden.

Demzufolge gab das Militärarchiv in Podolsk schon vor dem 1. Juli 1993 Auskunft, wenn man sich mit der Suche dorthin gewendet hat.

Anatoly Rothe

20. Juli. 2015

Im Juni traf ich eine ausländische Journalistin. Sie informierte sich über Russenkinder, über unseren Verein. Ich gab bereitwillig Auskunft.

Um zu zeigen, dass das Thema Russenkinder weitere Aspekte hat, an die normalerweise nicht gedacht wird, las ich ihr aus Regina Mühlhäusers „Eroberungen“(1) einen kleinen Bericht vor, den die Autorin aus den Nürnberger Prozessakten (2) zitiert. In diesem Buch gibt es viele solcher Berichte.

Es ging darum, dass den Deutschen bei der Eroberung der belarussischen Stadt Borrissow, 75 Frauen und Mädchen in die Hände fielen. 36 von ihnen wurden brutal vergewaltigt. Ein 16-jähriges Mädchen, L. I. Meltschukowa, wurde auf Befehl eines deutschen Offiziers in den Wald geführt, wo sie es vergewaltigten. Nach einiger Zeit sahen die anderen, ebenfalls in den Wald gebrachten Frauen, dass die Meltschukowa an Bretter aufgespießt worden war und die Soldaten ihr mit Bajonetten die Brüste abschnitten.

Ich fragte, mehr für mich, ob jemals in Deutschland um diese Frau geweint oder getrauert wurde.

Und wenn wir Russenkinder sind, könnte diese Frau unsere Tante, Schwägerin oder sonstige Verwandte sein.

Anatoly Rothe

(1) Regina Mühlhäuser: Eroberungen - Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion 1941 – 1945, Hamburg: Hamburger Edition, 2010; das Zitat findet sich auf Seite 75.

(2) Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg vom 14. November 1945 – 1. Oktober 1946 (IMT). Amtlicher Text in deutscher Sprache, 42 Bde., München/Zürich 1984; Zitat Bd. 7, S. 502f.

Am 21. März 2015 fand an der Uni Leipzig das zweite Treffen der Teilnehmer einer Kriegskinderstudie statt.

Einer der Tagesordnungspunkte war die Vorstellung der abgeschlossenen Studie. Der Titel: „Vaterlos und ausgegrenzt? Eine Langzeitperspektive auf die deutschen Besatzungskinder des Zweiten Weltkrieges“ von Heide Glaesmer und Marie Kaiser.

Als Teilnehmer an der Studie interessierte mich natürlich das Ergebnis. Da in der letzten Zeit sich mehrfach Journalisten bei mir wegen der Suche nach Russenkindern meldeten, wies ich sie auf meinen Eindruck hin – wir haben es mit Menschen zu tun, die, so war jedenfalls der öffentliche Eindruck, den ich in den letzten Jahren bekam, durch ihre Herkunft, Vater in alliierter Besatzungsmacht, in ihrem Leben beeinträchtigt waren und ebenso inzwischen ein gewisses Alter, nämlich zwischen 60 und 70 Jahren mit den entsprechenden körperlichen und geistigen Folgen erreicht haben. In der Studie war diese Altersgruppe mit 84 % vertreten.

Es wurden verschiedene Punkte untersucht und die entsprechenden Auswertungen gezeigt. Da kein Psychologe, waren sie für mich nicht sehr greifbar. Aber bei dem Stichwort Depression konnte ich wieder folgen. Hier sind die Kriegskinder mit 10% betroffen.

Das machte mich stutzig und ich fragte noch einmal nach. Alles mit statistischen Mitteln bearbeitet, es ist so...

Ein paar Tage später gab es in 3sat die Sendung „Scobel - Suizid im Alter“ mit der Einleitung, dass rund ein Viertel der Menschen über 65 unter Depressionen leidet.

Das würde bedeuten, dass Besatzungskinder, so denn die Zahl von 10 % mit depressiven Leiden einigermaßen zutreffend ist, gegenüber Altersgenossen weniger als die Hälfte mit dieser Krankheit geschlagen sind.

Das ist eine Überraschung.

Woran liegt das? Wurde in der Kindheit mehr Anpassung, Auseinandersetzung und weiteres abverlangt, die die Besatzungskinder gegenüber den Anforderungen des Lebens gehärtet haben? So wie Sport und Abhärtung mehr vor Grippe und Erkältung schützen?

Die Frage lohnt aufgeklärt zu werden.

Anatoly Rothe